Letzte Aktualisierung am 6. September 2023

˅ Inhaltsverzeichnis

Beobachtungen

Wenn Beobachter soziale Strukturen beobachten, seien es Systemstrukturen, seien es Netzwerkstrukturen, dann beobachten sie laufende Mechanismen der Regulierung von etwas Unregulierbarem aus Komplexität und Kontingenz.

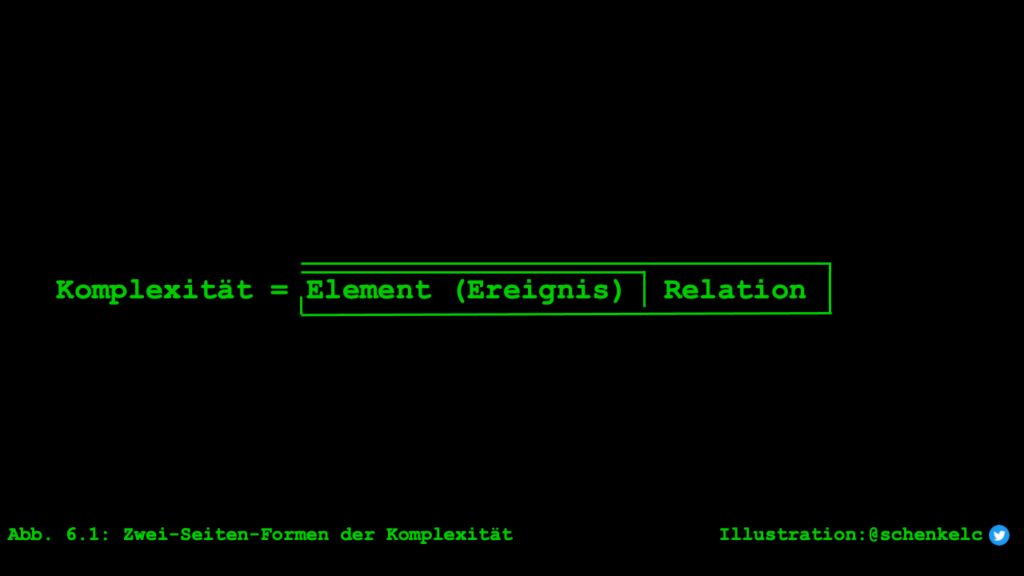

Komplexität beruht auf dem Verhältnis zwischen Elementen und ihren Relationen. Je mehr Elemente eine Struktur aufweist, desto mehr Relationen sind möglich. Strukturformen haben es also immer mit Komplexitätsbewältigung zu tun. Sie müssen aus der Menge aller möglichen Relationen bestimmte Relationen einschränken.

˅ Komplexität

Luhmann definiert Komplexität in «Soziale Systeme» anhand der Begriffe Element und Relation (2018a: 45ff). Er bezieht den Komplexitätsbegriff auf die beobachtete Welt im Allgemeinen und auf soziale Systeme im Besonderen. Ein derart weit gefasster Begriff erlaubt es also, Komplexität, die Relationierung von Elementen, auch auf Nichtsysteme, auf die Umwelt von Systemen und auf Netzwerke, anzuwenden.

Ein System wird als komplex bezeichnet, wenn es so gross ist, dass es nicht mehr jedes Element mit jedem anderen Element verknüpfen kann. Deshalb muss es hinsichtlich der Relationierung ihrer Elemente selektiv verfahren. Die Ordnung sozialer Systeme entsteht demnach nicht durch vollständige Interdependenz, sondern durch Interdependenzunterbrechungen. Luhmann spricht in diesem Zusammenhang von «immanenter Einschränkung» oder von «organisierter Komplexität».

Der Selektionszwang sozialer Systeme führt unweigerlich zu Kontingenz. Jede Selektion einer Relation von Elementen schliesst andere mögliche Relationierungen aus. Welche Relationen selegiert werden, ergibt sich aus der Differenz von System und Umwelt. Da die Umwelt immer komplexer als das System selbst ist, zwingt sie soziale Systeme einerseits dazu, ihre Eigenkomplexität durch Selektionen zu reduzieren. Andererseits müssen sich für den Aufbau und Erhalt von Eigenkomplexität die Selektionen des Systems in einem evolutionären Prozess behaupten.

Obwohl Luhmann in Bezug auf die Komplexität sozialer Systeme von Reduktion spricht, weist er darauf hin, dass der Begriff der Reduktion in der Systemtheorie nicht mit den üblichen Diskussionen über das Reduktionismusproblem verwechselt werden darf (vgl. ebd.: 49f). Denn es geht nicht darum, die Elemente eines Systems als nicht weiter dekomponierbare Einheiten aufzufassen. Elemente werden immer von Systemen produziert und reproduziert. Daher verdanken sie ihre Einheit der Komplexität des Systems. An die Stelle der Reduktion auf eine kleinste Einheit tritt in der Systemtheorie die Reduktion von Komplexität, und zwar immer hinsichtlich der Differenz von System und Umwelt.

Neben dem Selektionszwang verweist der Komplexitätsbegriff auf eine zweite Bedeutung. Komplexität kann auch als Informationsmangel aufgefasst werden: «Komplexität ist», so Luhmann, «die Information, die dem System fehlt, um seine Umwelt (Umweltkomplexität) bzw. sich selbst (Systemkomplexität) vollständig erfassen und beschreiben zu können» (ebd.: 50). Komplexität in dieser Hinsicht ist von systeminterner Relevanz.

Anhand der Zwei-Seiten-Form kann man auch sagen: Soziale Systeme können Eigenkomplexität als Informationsmangel wieder ins System einführen. Dies führt einerseits zu Unruhe und Unsicherheit im System. Andererseits gewinnt die wiedereingeführte Eigenkomplexität an Reflexionswert. Das bedeutet, dass soziale Systeme ihre eigene Komplexität zwar nicht berechnen, dafür aber thematisieren können: «Das System produziert ein und reagiert auf ein unscharfes Bild seiner selbst» (ebd.: 51). Die Wiedereinführung der Eigenkomplexität in das System selbst bedarf allerdings der Zeit.

Soziale Systeme nutzen also Zeit, um ihren Informationsmangel handhabbar zu machen und darüber hinaus ihre eigene Komplexität zu steigern. Luhmann spricht in diesem Zusammenhang von der «Temporalisierung von Komplexität» (ebd.: 77ff).

Mit der Temporalisierung ihrer Eigenkomplexität passen sich soziale Systeme der Irreversibilität der Zeit an. Irreversibilität der Zeit bedeutet, dass die «laufende Gegenwart» als Differenz von Zukunft und Vergangenheit nicht rückgängig gemacht werden kann. Und Anpassung bedeutet, dass soziale Systeme die Dauer ihrer Elemente bis auf die Kürze von Ereignissen reduziert.

Zeit ermöglicht es sozialen Systemen, mehrere Selektionen von Relationierungen nacheinander zu aktualisieren. Damit sind sie nicht mehr durch ein einziges Verknüpfungsmuster von Elementen bzw. Ereignissen an ihre Umwelt gebunden. Vielmehr können sie ihr mit wechselnden Mustern begegnen. Indem soziale Systeme verschiedene Zustände einnehmen können, sind sie mit einer grösseren Anzahl von Umweltzuständen kompatibel.

Die Temporalisierung von Komplexität hat zur Konsequenz, dass soziale Systeme einer wechselseitigen Abhängigkeit von Auflösung und Reproduktion ausgesetzt sind. Die Reproduktion von Ereignissen nennt Luhmann die Operationen sozialer Systeme. Sie folgen dem Zusammenspiel von Strukturen und Prozessen. Während Erstere den Möglichkeitsspielraum vor dem Eintreten eines neuen Ereignisses bestimmt, beeinflussen Letztere die Anschlussfähigkeit nach dem Eintreten des Ereignisses.

˅ Kontingenz

Der Begriff der Kontingenz beschreibt nach Luhmann die Ausschliessung von Notwendigkeit und Unmöglichkeit. In «Soziale Systeme» schreibt er: «Kontingent ist etwas, was weder notwendig ist noch unmöglich ist; was also so, wie es ist (war, sein wird), sein kann, aber auch anders möglich ist» (2018a: 152). Kontingenz setze zwar die gegebene Welt voraus, so Luhmann, bezeichne aber von da aus, was anders möglich wäre.

Doppelte Kontingenz

Ausgangspunkt des Problems der doppelten Kontingenz ist jene Grundsituation, in der kein Handeln zustande kommen kann, weil der eine Akteur sein Handeln vom Handeln des anderen Akteurs abhängig macht und umgekehrt der andere Akteur sein Handeln vom Handeln des einen Akteurs abhängig macht. Da die gegenseitigen Verhaltenserwartungen unterbestimmt sind, bleibt die Situation blockiert: Nichts ist notwendig und gleichzeitig ist nichts unmöglich. Einen Ausweg aus dem Problem der doppelten Kontingenz bietet nach Luhmann die Dimension der Zeit.

Die Zeitdimension dient der Absorption von Unsicherheit und der Emergenz von Strukturen. So kann der eine Akteur in einer Situation der Unsicherheit zuerst handeln und dann beobachten, wie der andere Akteur darauf reagiert. «Jeder darauf folgende Schritt», so Luhmann, «ist dann im Lichte dieses Anfangs eine Handlung mit kontingenzreduzierendem, bestimmendem Effekt – sei es nun positiv oder negativ» (2018a: 150).

Diese Art der Absorption von Unsicherheit führt zur Stabilisierung von Erwartungen und zur Herausbildung von Strukturen für den Aufbau sozialer Systeme: «Soziale Systeme entstehen jedoch dadurch (und nur dadurch), dass beide Partner doppelte Kontingenz erfahren und dass die Unbestimmbarkeit einer solchen Situation für beide Partner jeder Aktivität, die dann stattfindet, strukturbildende Bedeutung gibt» (2018a: 154). Ein zentraler Punkt beim Entstehen sozialer Systeme ist, dass der Zufall – im Sinne einer fehlenden Koordination von Ereignissen – gleichzeitig mitproduziert wird und so die Reproduktion des Systems aufrechterhält.

Virtuelle Kontingenz

Bei der Absorption von Unsicherheit übernehmen zudem Medien eine zentrale Funktion. Als Wahrnehmungs-, Kommunikations- und Verbreitungsmedien grenzen sie einerseits den Selektionsspielraum psychischer und sozialer Systeme ein. Andererseits erweitern sie innerhalb dieser Grenze den Möglichkeitsspielraum, was zu immer wieder neuen Überraschungen führt.

Vor diesem Hintergrund und mit Blick auf Computer führt Elena Esposito den Begriff der virtuellen Kontingenz ein. Sobald sich Maschinen an Kommunikation beteiligen, erfährt Kontingenz eine ganz neue Qualität. In ihrem Aufsatz «Der Computer als Medium und Maschine» hält sie fest: «Sie [Kontingenz, Anm. CMS] ist nicht die für Kommunikation typische doppelte Kontingenz (die Manipulation kann keinem zugeschrieben werden), aber auch nicht genau die Verdoppelung der einfachen Kontingenz, die der individuelle Gebrauch der Schrift ermöglicht […] Eine Verarbeitung hat stattgefunden, die auf die Operationen des selbstbeobachtenden Systems [gemeint ist der Nutzer des Computers, Anm. CMS] nicht zurückgeführt werden kann. Es hat eine externe Manipulation gegeben. Mit einem im informatorischen Bereich ziemlich verbreiteten Adjektiv könnte diese Kontingenz virtuelle Kontingenz genannt werden» (1993: 350).

Die virtuelle Kontingenz lässt sich an psychischen und sozialen Systemen beobachten, wobei ihre Funktion erst in letzterem Fall wirklich zum Tragen kommt.

In Interaktionen zwischen psychischen Systemen und Computern kann rasch der Eindruck entstehen, dass ein anderes Bewusstsein beteiligt ist, das mitdenkt und sich am Kontext und Verhalten des Nutzers orientiert. In ihrem Buch «Artificial Communication» klassifiziert Esposito diese vermeintliche Kontingenz von Computern als blosse Projektion der Kontingenz des Nutzers (vgl. 2022: 10). Sie sieht darin eine Analogie zu Kindern, die mit ihren Puppen sprechen und spielen.

In Kommunikationen indes lösen Computer ein Problem, das für soziale Systeme in einer dicht vernetzten Welt auf Basis der doppelten Kontinenz nicht mehr zu bewältigen ist: Sie schränken mit ihrer virtuellen Kontingenz den Überschuss an Möglichkeiten ein. «Die vom Computer verbreiteten Informationen», so Esposito, «sind dann strukturierte Informationen, auch wenn diese Struktur nicht vom Bezug auf die Selektion eines Alter Egos abhängt» (1993: 352).

Die durch die virtuelle Kontingenz strukturierten Informationen beruhen weder auf einer Projektion eines Nutzers, noch auf der Kontingenz von Computern: «[…] what the algorithm reflects and represents is the perspective of other observers; what the user observes trough the machine is the outcome of the processing of other users’ observation. I call virtual contingency the ability of algorithms to use contingency of users a means of acting as competent communication partners» (2022: 10).

^ ^ ^

˅ Systemstrukturen

In «Soziale Systeme» grenzt Luhmann seinen Strukturbegriff vom Strukturalismus und Strukturfunktionalismus mit dem Hinweis ab, dass der von diesen Theorien verwendete Strukturbegriff einen Realitätsbezug im erkenntnistheoretischen Sinne implizieren würde (vgl. 2018a: 377ff). Am Ausgangspunkt einer Theorie selbstreferenzieller, autopoietischer sozialer Systeme, so wendet Luhmann ein, stünden keine erkenntnistheoretischen Fragen, sondern Beobachtungen des zu untersuchenden Gegenstandes.

Strukturen

Luhmann Unterscheidet in seinem Werk zwischen semantischen und sozialen Strukturen. Erstere beziehen sich auf Kommunikationen und Letztere auf Handlungen. Die zwei Strukturtypen stehen in einem co-evolutiven Verhältnis zueinander. Semantische Strukturen bewahren systemrelevante Sinnformen auf. Soziale Strukturen indes stabilisieren Verhaltenserwartungen. Sie ordnen die Handlungen innerhalb eines Systems.

Strukturen zeichnen sich typischerweise dadurch aus, dass sie unstrukturierte in strukturierte Komplexität überführen. Sie tun dies, indem sie die Relationen der Elemente innerhalb eines Systems über die Zeit hinweg präzisieren. «Ein Struktur», so Luhmann, «besteht also, was immer sie sonst sein mag, in der Einschränkung der im System zugelassenen Relationen» (2018a: 384). Wir haben es deshalb bei Systemstrukturen mit einer Auswahl möglicher Relationen zwischen Elementen und mit der Dimension der Zeit zu tun.

Die Einheit der Differenz von Element und Relation muss konstitutiv gedacht werden: Ohne Element gibt es keine Relationen und ohne Relationen keine Elemente (vgl. 2018a: 41ff). Elemente sind nach Luhmann weder rein analytische noch ontologische Einheiten. Die Einheit eines Elements wird durch ein System konstituiert, das ein Element als Element für Relationierung in Anspruch nimmt. Die Relationen zwischen den Elementen wiederum beruhen auf Konditionierungen, die als Einschränkungen wirken.

Prozesse

Neben der Struktur führt Luhmann den Prozess als zweite Komponente selbstreferenzieller, autopoietischer Systeme ein (vgl. 2018a; 388ff). Während die Struktur bezüglich der Elemente eines Systems anhand der Inklusion/Exklusion-Differenz einen Möglichkeitsspielraum von Relationen bereithält, beeinflusst der Prozess anhand der Vorher/Nachher-Differenz die Anschlussfähigkeit von Elementen.

Das Zusammenspiel von Struktur und Prozess wird erst hinsichtlich der Dimension der Zeit verständlich. Sie erlaubt es, die Elemente einer Systemstruktur als Ereignisse (Kommunikationen, Handlungen) zu interpretieren. Ein Ereignis zeichnet sich durch zwei Merkmale aus: Im Unterschied zu einem Objekt altert es nicht, sondern verschwindet wieder. Mit seinem punktuellen Auftauchen und Verschwinden verändert es jedoch das Gefüge von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. So wie bei der Stabübergabe beim Staffellauf gibt das aktuelle Ereignis etwas ans nächste Ereignis ab und wird dadurch zur Vergangenheit.

Nun können wir präzisieren: Während die Struktur den Möglichkeitsspielraum vor dem Eintreten eines Ereignisses bestimmt, beeinflusst der Prozess die Anschlussfähigkeit nach dem Eintreten des Ereignisses. Luhmann führt als Beispiel die mündliche Rede an. Die Grammatik der Sprach bildet als Struktur den Möglichkeitsspielraum zugelassener Relationen von Worten. Während der Rede als Prozess beeinflusst ein ausgesprochenes Wort (Ereignis) die Anschlussfähigkeit möglicher nächster Worte.

Systemstrukturen können sich also nur in Abhängigkeit von Zeit realisieren. Gleichzeitig sind sie aber – aufgrund der genannten Merkmale von Ereignissen – unabhängig von Zeit. «Dieser Freiheitsgewinn», so Luhmann, «muss durch Strukturbildung bezahlt werden; denn es wird daraufhin nötig, die Reproduktion der Ereignisse durch Ereignisse zu regulieren» (2018a: 390).

Erwartungen

Die Einschränkung der in einem System zugelassenen Relationen zwischen Ereignissen, also die Strukturen, und die zeitliche Notwendigkeit der Reproduktion der Ereignisse durch Ereignisse, also die Prozesse, führen dazu, dass sich Erwartungen herausbilden. Nach Luhmann bestehen deshalb Strukturen sozialer Systeme immer aus Erwartungen. Die Erwartungsstrukturen sozialer Systeme gibt es allerdings immer nur als gegenwärtige Strukturen: «sie durchgreifen die Zeit nur im Zeithorizont der Gegenwart, die gegenwärtige Zukunft mit der gegenwärtigen Vergangenheit integrierende» (2018a: 399).

Relevanz für soziale Systeme gewinnen Erwartungen erst durch ihre Selbstbezüglichkeit. Luhmann unterscheidet drei Stufen der Selbstbezüglichkeit von Erwartungen (vgl. 2018a: 411ff): Erstens muss sich das Erwarten auf sich selbst beziehen können. Nur so lassen sich Situationen mit doppelter Kontingenz ordnen: Person A muss erwarten können, was Person B von ihr erwartet, um ihr eigenes Erwarten mit den Erwartungen von Person B abstimmen zu können. Zweitens können solche Erwartungserwartungen durchkreuzt werden. Wenn beispielsweise Person A etwas Anderes erwartet, als Person B von ihr erwartet, kann das die Abstimmung ihrer eigenen Erwartungen mit den Erwartungen von Person B erschweren. Person A kann in diesem Fall entweder die Erwartung von Berson B übernehmen und so den Erwartungszusammenhang um diese Alternative erweitern. Oder sie kann, drittens, bereits erwarten, dass sich die Erwartungserwartungen zwischen ihr und Person B ändern würden, wenn sie ihre Erwartung vorsorglich nicht expliziert. Diese Reflexivität des Erwartens ermöglicht einerseits die Ausdifferenzierung sozialer Systeme und garantiert andererseits die Revidierbarkeit ihrer Strukturen.

Strukturformen

Wie bereits erwähnt, überführen Strukturen unstrukturierte Komplexität in strukturierte Komplexität. Die für unsere Diskussion interessante Frage ist nun, ob es für strukturierte Komplexität eine prägnante Strukturform gibt. Als mögliche Kandidatin kommt die Hierarchie in Frage. Manuell Castells hat sie als historisch dominante Strukturform aufgefasst, bis das Aufkommen neuer Kommunikationstechnologien deren Dominanz gebrochen hat. Auch Luhmann betrachtet Hierarchie als historisch überkommene Strukturform für soziale Systeme. Sie würde den Möglichkeitsspielraum von Relationen zu stark straffen, zu stark zentralisieren und zu stark vereinfachen (vgl. 2018a: 405ff). Während Castells an die Stelle der Hierarchie die Strukturform des Netzwerkes setzt, sieht Luhmann Funktionen als prägnante Strukturform der modernen Gesellschaft.

Funktionen sind nach Luhmann immer Synthesen einer Mehrzahl von Möglichkeiten. Sie sind als Einheit der Differenz von realisierten zu alternativen Möglichkeiten aufzufassen. Beispielsweise kann ein gesellschaftliches Bezugsproblem (z.B.: Bildung) über den freien Markt oder über Rechtsnormen behandelt werden. Die zwei Möglichkeiten und ihre Mischformen können analysiert und verglichen werden.

Funktion und Hierarchie teilen Gemeinsamkeiten, unterscheiden sich aber auch in wesentlichen Punkten. Einerseits bilden beide Formen eine Einheit. Im Unterschied zur Hierarchie strafft die Funktion aber die Strukturen eines Systems weniger stark. Andererseits dienen beide Formen der Selbstbeschreibung eines Systems. Während Hierarchie in ihrer Selbstbeschreibung zur Simplifikation neigt, tendiert die Funktion zur Steigerung der Komplexität. Deshalb gewinnt die Funktion in den Fällen an Bedeutung, wo Systeme zu komplex für Hierarchisierung werden. Schliesslich erzeugt Funktion im Unterschied zur Hierarchie Redundanzen. Sie schafft insofern Sicherheit, als dass sie verschiedene Weisen der Funktionserfüllung als funktional äquivalent erscheinen lässt.

Strukturwandel

Nach Luhmann findet Strukturwandel nach dem evolutionären Prinzip der Morphogenese statt (vgl. 2018a: 480ff). Morphogenese hat weder mit äusseren Anpassungszwängen (Differenz zwischen System und Umwelt) noch mit inneren Anpassungsnotwendigkeiten (Differenz zwischen Element und Relation) zu tun. Sie beruht vielmehr auf der Differenz zwischen Ermöglichung und Hemmung.

Morphogenese ist bei Systemen zu beobachten, deren Möglichkeitsspieltraum von Relationen zwischen Elementen gehemmt ist. In solchen Fällen kann das Verhältnis von Ermöglichung und Hemmung von Relationen durch evolutionäre Variation geändert werden, so dass gehemmte Relationen – abweichend von den aktuellen Strukturen – reaktiviert werden. «Dadurch erst», so Luhmann, «entsteht ad hoc ein internes Anpassungsproblem und gegebenenfalls eine umweltbezogene Anpassungsmöglichkeit, die dann ausgenutzt werden kann» (2018a: 480).

Die Selektion erfolgreicher Strukturen durch Morphogenese ist nach Luhmann nur möglich, weil Handeln und Beobachten sich wechselseitig nicht zwingend ausschliessen (vgl. 2018a. 407). Gerade in sozialen Systemen haben wir es mit parallellaufenden Handlungen und Beobachtungen zu tun. Aufgrund einer gewissen Differenz zwischen Handlungen und Beobachtungen – in sozialen Systemen können nicht alle Beteiligten gleichzeitig Handeln – kommt es zu Selbstbeobachtungen. «Als kommunizierbare Differenz von Handeln und Beobachten», so Luhmann, «ist Selbstbeobachtung diejenige Operation, die dem Strukturaufbau sozialer Systeme zugrunde liegt, die ihn antreibt» (2018a: 408).

Die Steigerung der Funktionsorientierung als Strukturform hat nach Luhmann mit einer stärkeren Differenzierung von Handeln und Beobachten zu tun. Diese Differenzierung lässt sich auf zwei Wegen erreichen: mittels Rollen für Beobachter (z.B.: Experten) und mittels «technischer Separierung des Beobachtens» (z.B.: Massenmedien).

Diese zwei Wege sind für uns in zwei Hinsichten interessant: Erstens stellt sich die Frage, wie weit der Computer als Maschine in der nächsten Gesellschaft die Rolle des Experten übernehmen wird. Und andererseits stellt sich die Frage, ob die mit der Einführung der Sprache, der Schrift und des Buchdrucks immer stärkere Differenz zwischen Handeln und Beobachten mit der Einführung des Computers als Medium eine Fortsetzung nimmt oder sie auf eine infinitesimale Grösse schrumpfen lässt. Dies mit unabsehbaren Folgen für die Selbstbeobachtung bzw. Strukturbildung in sozialen Systemen.

Ein zentraler Punkt des Strukturwandels durch Morphogenese ist, dass mit ihr zwar neue Strukturen entstehen können, die alten dadurch aber nicht ersetzt werden. Die neuen Strukturen weisen den angestammten Strukturen lediglich einen neuen Sinn zu. So werden wir es mit Blick auf das neue Leitmedium Computer und die Medienepochen auch in der nächsten Gesellschaft immer noch mit Strukturformen des Stammes, der Schicht und der funktionalen Differenzierung zu tun haben. Allein ihr Sinn innerhalb der Gesellschaft wird sich abermals verändern.

^ ^ ^

˅ Netzwerkstrukturen

In der aktuellen Netzwerktheorie konkurrieren zurzeit zwei Ansätze. Einerseits die sogenannte Akteur-Netzwerk-Theorie (ANT), die von Bruno Latour geprägt worden ist, und andererseits die sogenannte Phänomenologische Netzwerktheorie (PNT), für die die Arbeiten von Harrison C. White stehen. Letztere verfügt über interessante Anknüpfungspunkte zur Systemtheorie, weshalb die wichtigsten Gemeinsamkeiten und Unterschiede im Folgenden kurz skizziert werden sollen. Herausfordernd dabei ist, dass White einen eigentümlichen Sprachgebrauch pflegt und eine neue Begrifflichkeit in die Soziologie eingeführt hat. Nicht zuletzt deshalb wurden seine Arbeiten – vor allem im deutschen Sprachraum – bisher noch wenig antizipiert.

Strukturen

Während nach Luhmann in sozialen Systemen semantische und soziale Strukturen in einem co-evolutiven Verhältnis zueinander stehen, sind für White kulturelle und strukturelle Elemente konstitutiv für die Emergenz und den Erhalt sozialer Netzwerke.

Die strikte Kopplung zwischen Kultur und Struktur bringt White in seinem Hauptwerk «Identity and Control» bezeichnenderweise mit dem Kofferwort «Netzwerkdomäne» («netdom») auf den Begriff. Dabei steht «net» für Netzwerk im Sinne eines Beziehungsgeflechts und «dom» für Domäne im Sinne eines Themenbereichs, der in diesem Beziehungsgeflecht geteilt und verhandelt wird. Die Netzwerkdomäne bildet die kleinste analytische Netzwerkeinheiten in Whites Theorie. Er selbst zieht eine Parallele zwischen ihr und dem Kommunikationsbegriff der Systemtheorie: «Luhmann in his general theory (1995) takes a parallel road of deriving social organization with the use of a single term; and his ‹communication›, like netdom, presupposes the mixture of relation and topic, plus understanding» (2008: 7).Bei Netzwerkdomänen geht es also wie bei Kommunikation um Beziehungen, Themen und Sinnzuschreibungen. Schauen wir uns die drei Elemente genauer an.

Netzwerkdomänen im Speziellen und soziale Netzwerke im Allgemeinen setzen sich nach White nicht aus Identitäten («identities»), sondern aus den Beziehungen («ties») zwischen den Identitäten zusammen. Wobei White Identitäten ganz allgemein als Quellen von Handlungen auffasst, welchen Beobachter Sinn zuschreiben können (vgl. 2008: 2). Die Analogie zu sozialen Systemen, die ebenfalls auf die Relationen zwischen Elementen fokussieren, ist offensichtlich. Während Relationen in der Systemtheorie aus dem Prozessieren doppelter Kontingenz emergieren, resultieren Beziehungen in der Netzwerktheorie – wie wir noch sehen werden – aus dem Prozess der Kontrollaktionen von Identitäten. Beide Prozesse verfolgen das Ziel, die gegenseitigen Verhaltenserwartungen zu stabilisieren.

Beziehungen stellen nach White Verbindungen dar, die – wie in der Systemtheorie – nicht statisch, sondern dynamisch sind. Sie reflektieren Aktivitäten, sind aber auch in diese verwickelt, sowohl aus Sicht der Beobachter als auch der teilnehmenden Identitäten (vgl. 2008: 28). Wir haben es also auch in der Netzwerktheorie mit der Selbstbezüglichkeit von Strukturen zu tun.

Eine Netzwerkdomäne bildet einen lokalen und kurzfristigen Kontext für Beziehungen zwischen Identitäten (vgl. 2008: 20). Identitäten wechseln ständig zwischen verschiedenen Netzwerkdomänen mit ihren je spezifischen Themen. Bei Personen kann das die Familie, der Arbeitsplatz oder der Sportclub sein: «Jede dieser Konstellationen», erklärt Iris Clemens in ihrer lesenswerten Einführung in die Netzwerktheorie, «ist geprägt durch bestimmte Themen einschliesslich der Art und Weise, wie diese dort jeweils verhandelt werden, und die Akteure betten ihre Aktionen gemäss diesem so definierten sozialen Raum ein. Es gibt Themen, die man in der einen Netzwerk-Domäne bespricht, die in einer anderen aber deplatziert wären, dasselbe gilt für bestimmtes Verhalten» (2016: 71).

Nach White entsteht Sinn immer dort, wo Identitäten von einer Netzwerkdomäne in eine andere wechseln (vgl. 2008: 12). Der Wechsel («switching») besteht aus der gleichzeitigen Entkopplung von einem Kontext und der Einbettung in einen anderen. Dieser Akt ist die Quelle der Sinnproduktion. Denn die Akteure müssen dabei immer wieder ihre Identität aktualisieren. Sie können im Wechsel einerseits die Beziehungen innerhalb einer Netzwerkdomäne reflektieren und dabei andererseits neuen Sinn gewinnen. Der dergestalt aktualisierte und neu erzeugte Sinn fliesst nach White in fortlaufende Berichte («reports) ein, mit denen die Akteure ihre Position innerhalb einer Netzwerkdomäne etablieren und stabilisieren.

Die Berichte der verschiedenen Akteure kondensieren zu Geschichten, die eine Sinnebene in eine Netzwerkdomäne einzieht und gleichzeitig einen sozialen Raum markiert. «As the reports accumulate», so White, «invoked also in other ties, they fall into patterns that tend to be accommodated as stories. A convention […] is such a set of stories. Conventions emerge over time with networks of ties as their context» (2008: 28).

Wie die Strukturen sozialer Systeme bilden auch die auf Beziehungen, Themen und Sinnzuschreibungen beruhenden Strukturen der Netzwerkdomänen einen Möglichkeitsspielraum für Relationen zwischen verschiedenen Identitäten.

Prozesse

Prozesse spielen auch bei White eine prominente Rolle. Aus ihnen resultieren nicht nur soziale Strukturen, sondern auch Identitäten und Sprache als Kommunikationsmedium. Gerade letzterer Punkt ist bemerkenswert, weil er die Hypothese der Medienepochen, gemäss der die Einführung eines dominanten Kommunikationsmediums die Struktur- und Kulturform einer Gesellschaft verändere, umkehrt.

Ausgangspunkt von Whites Überlegungen ist sein Begriff der Kontrolle («control»). Er spielt im Kontext der Netzwerkdomäne eine zentrale Rolle. Wie bereits erwähnt, besteht die Netzwerkdomäne aus einer engen Verbindung von Beziehungen und Geschichten. In dieses Geflecht verwickelt, sind Identitäten fortlaufend damit beschäftigt, auf die Geschichten bzw. Beziehungen einzuwirken, um innerhalb der Domäne ihre eigne Position («footing») zwischen den anderen Identitäten zu finden und diese zu kontrollieren. Die Analogie zum Prozessieren doppelter Kontingenz, wie sie Luhmann beschrieben hat, liegt auf der Hand. Whites Kontrollaktionen bzw. Kontrollprojekte haben jedoch gleich mehrere Konsequenzen.

Ersten besitzen Akteure nach White über keine stabilen, kontinuierlichen und einzigartigen Identitäten. Sie verfügen vielmehr über multiple, flüchtige und kontextspezifische Identitäten, die sich beim Wechsel zwischen unterschiedlichen Netzwerkdomänen und den in ihnen ausgeübten Kontrollaktionen aktualisieren: «Identities trigger out of events – that is to say, out of switches in surroundings – seeking control over uncertainty and thus over fellow identities» (2008: 2). Identitäten entstehen also immer aus temporären Bestrebungen nach Halt und Positionierung in Interaktionen mit anderen Identitäten. Sie sind gewissermassen ein Nebenprodukt von Kontrollprojekten.

Zweitens emergieren auch Netzwerkstrukturen als Nebenprodukt von Kontrollprojekten. Denn nach White sind Netzwerke nichts anderes als Spuren («traces»), die Akteure bei ihren Kontrollaktionen hinterlassen: «Control projects paricipate in how identities array in social structures, with social order as a possible by-product. Social process and structure are thus traces from successions of control efforts» (2008: 7). Strukturen sind also immer beobachtbare Spuren von Kontrollprojekten. Hierin unterscheidet sich White von Luhmann, der Strukturen mit nicht direkt beobachtbaren Erwartungen gleichgesetzt hat.

Drittens hat White zwar keine Medientheorie entwickelt; trotzdem nimmt Sprache in seinen Überlegungen eine zentrale Stellung ein. Interessant dabei ist, dass Sprache als Kommunikationsmedium – im Unterschied zur Hypothese der Medienepochen – bei White keine vorgängige Rolle bei der Emergenz sozialer Strukturen spielt. Nicht durch Sprache haben sich Netzwerkstrukturen ausgeformt, sondern Sprache emergiert wiederum erst als Nebenprodukt von Kontrollprojekten: «Speech presupposes language, and I aim […] to provide a basis for appreciating how languages themselves emerged as by-product of the continuing spread of dances in identity and control» (2008: 3). Sprache entwickelt sich also im laufenden Prozess der Positionierung zwischen Akteuren einer Netzwerkdomäne. Sie beeinflusst damit die Anschlussfähigkeit von Identitäten.

Im Zusammenspiel zwischen Strukturen und Prozessen sehen wir eine weitere Analogie zwischen Systemtheorie und Netzwerktheorie: Einerseits bestimmen Strukturen den Möglichkeitsspielraum vor dem Eintreten eines Ereignisses. Wobei mit Ereignis zum einen Kommunikationen innerhalb eines Systems und zum anderen der Wechsel zwischen Netzwerkdomänen und die daraus resultierende Kotrollaktivitäten gemeint sind. Andererseits bestimmen Prozesse die Anschlussfähigkeit von Kommunikationen innerhalb eines Systems bzw. von Identitäten und ihren Kotrollaktivitäten innerhalb einer Netzwerkdomäne nach dem Eintreten des Ereignisses.

Strukturformen

Im Unterschied zu Luhmann/Baecker arbeitet White nicht mit einer durch Leitmedienwechsel begleiteten Evolution der Gesellschaft von hierarchischen und zu heterarchischen Strukturformen. In seiner Rezension von «Identity and Control» vermutet Dirk Baecker denn auch, dass dies möglicherweise einem «amerikanischen» Zug der Whiteschen Soziologie geschuldet sei (vgl. 1996: 444).

Netzwerkstrukturen sind für White eine soziale Wirklichkeit. Sie haben sich im historischen Verlauf verstärkt und erst mit der Herausbildung der modernen Gesellschaft ihre heutige Bedeutung gewonnen. Doch wie lassen sich Netzwerkstrukturen als phänomenologische Realitäten beobachten und beschreiben?

White führt für eine differenzierte Beobachtung der Netzwerkstrukturen drei Begriffe ein (vgl. 2008: 7f): Einerseits Netzwerkdomäne als kleinste analytische Einheit, andererseits Netzwerke als flexible, mehrschichtige Beziehungsstrukturen und schliesslich Disziplinen («disciplines») als Übereinkünfte und Verpflichtungen mit höherer Stabilität. Die Netzwerkdomäne haben wir einführend schon ausführlicher beschrieben.

Netzwerke zeichnen sich durch drei Aspekte aus. Erstens sind sie Geschichten oder Übersichtsberichte («overview reports») über die Dynamiken der Überlappungen von sowie über die Transitivität in und zwischen Netzwerkdomänen. Clemens illustriert diesen Aspekt wie folgt: «Ein Akteur wechselt vom Aufstehen bis zum Schlafengehen zwischen all den unzähligen Netzwerk-Domänen […]. Netzwerke aber sind die Berichte über diese Überlappungen verschiedener Netzwerk-Domänen» (2016: 72). Zweitens sind Netzwerke bestimmt von Akteuren, die diese Geschichten aufrufen und damit ihre Identität aktualisieren: «Das Netzwerk eines Akteurs», so Clemens», berichtet über diese Überlappung der verschiedenen Netzwerk-Domänen, zwischen denen er wechselt und die ihn als immer einmaligen Akteur ausmachen, die ihm damit Identität geben. […] Es gibt keine zweite, identische Netzwerkkonfiguration. Das Netzwerk eines Akteurs setzt sich also als Bericht über seine vielen Intermezzi in unterschiedlichen Netzwerk-Domänen zusammen» (ebd.: 72). Netzwerke, drittens, bestehen also aus eng miteinander verwobenen Geschichten und Identitäten, die in Transaktionsprozessen entstehen und so den Raum sozialen Handels festlegen.

Die Emergenz stabiler Netzwerkstrukturen erklärt White anhand des Begriffs der Disziplinen. «Disciplines», so White, «are self-constituting conveners of social action, which each induce an identity on a new level […] they are as important as networks. Disciplines build around commitments that constrain constituent identities, very different from networks with their flexible sets of stories. Disciplines are concepts about processes rather than about structure in sociocultural life. Depending on which discipline is at work, control struggles take place according to different rules an in different frames» (2008: 8). Während Netzwerke also flexible Strukturen aufweisen, bilden Disziplinen auf Basis von Übereinkünften und Verpflichtungen eine höhere Stabilität. Sie reduzieren Komplexität, stabilisieren Erwartungen und führen so zu sozialer Ordnung. Ähnlich wie die Programme bei Castells verfolgen Disziplinen immer spezifische Ziele. Dadurch disziplinieren sie quasi die Kontrollaktionen der beteiligten Akteure. Sie sind in ihrer Reichweite beschränkt und in eine Umwelt eingebettet, an die sie sich adaptieren.

Auch Disziplinen sind Akteure, deren Verwicklung in Beziehungen bzw. Netzwerke und die damit einhergehenden Kontrollatkionen ihnen eine eigene Identität verleiht. White unterscheidet drei Formen von Disziplinen: «Each genre of discipline points to its prototype process: participants commit to producing flows in interface, whereas in council they mediate among proposals, and in arena they select form candidates» (2008: 65). In Interfaces dominiert der Prozess der Produktion von Gütern, in Konzilen der Prozess der Verhandlung von Positionen und in Arenen schliesslich der Prozess der Inklusion und Exklusion von Akteuren.

^ ^ ^

Obwohl in der aktuellen Forschung immer wieder von einer Zusammenführung von System- und Netzwerktheorie die Rede ist, ist der grosse Wurf bisher ausgeblieben. Dieses Unvermögen ist vermutlich der Mächtigkeit der beiden Theorieentwürfe geschuldet. Es steht also bis auf weiteres die Frage im Raum, welche soziale Strukturform die nächste Gesellschaft dominieren wird. Konsens besteht darüber, dass sowohl Systeme als auch Netzwerke soziale Wirkung entfalten und als Phänomene beobachtbar und beschreibbar sind. Dissens hingegen herrscht darüber, in welcher Beziehung diese Strukturformen zueinanderstehen.

In seinem Übersichtsaufsatz «Verbindungen und Grenzen» (2011) identifiziert Jan Fuhse in der aktuellen Diskussion unter Systemtheoretikern zwei Grundpositionen, die sich an der Unterscheidung zwischen operativ geschlossenen Systemen und auf Verbindung aufbauenden Netzwerken abarbeiten. Dabei werden Netzwerke einerseits als Systeme oder als eine Spezialform von Systemen betrachtet, die eine Sinngrenze zwischen Innen und Aussen etablieren und Anschlusskommunikation anhand eines gemeinsamen inhaltlichen Fokus konditionieren. Andererseits werden Netzwerke auch als soziale Strukturphänomene beobachtet, die sich komplementär zu sozialen Systemen wie Interaktion, Organisation und Funktionssysteme verhalten. «Insgesamt», so urteilt Fuhse, «tut sich also die Systemtheorie schwer mit einer Modellierung sozialer Netzwerke und mit deren Einordnung in die Theoriearchitektur. Dies liegt wohl wesentlich daran, dass der auf Geschlossenheit setzende Systembegriff dem prinzipiell unabgeschlossenen Netzwerkkonzept entgegensteht» (2011: 315). Fuhse selbst bringt in der Diskussion eine dritte Perspektive ins Spiel. Zusammen mit Boris Holzer vertritt er die Position, dass Netzwerke sowohl innerhalb der Funktionssysteme als auch zwischen ihnen zu finden sind (vgl. 2011: 320). Das würde bedeuten, dass sich einerseits Akteure aus verschiedenen Funktionssystemen (z.B.: Politik, Wirtschaft, Medien etc.) untereinander vernetzen und dass sich andererseits Akteure innerhalb ihres Funktionssystems (z.B.: Manager verschiedener Unternehmen) miteinander verbinden.

Allen drei Grundpositionen über das Verhältnis von Systemen und Netzwerken liegt die zentrale Frage nach den Grenzen zugrunde: Als operativ geschlossene und gleichzeitig kommunikativ offene, autopoietische Systeme grenzen sich Systeme von ihrer Umwelt ab. Doch wie sieht das bei den «prinzipiell unabgeschlossenen Netzwerken» (Fuhse) aus? Haben sie überhaupt Grenzen? Und wenn ja, lassen sich daraus Rückschlüsse auf das Verhältnis von Systemen und Netzwerken ziehen?

˅ Soziale Grenzen

An der Grenzfrage forscht Athanasios Karafillidis und beleuchtet sie mit seinen Arbeiten aus einer neuen Position. Seine grundlegenden Überlegungen sollen hier kurz am Aufsatz «Entkopplung und Kopplung. Wie die Netzwerktheorie zur Bestimmung sozialer Grenzen beitragen kann» (2009) skizziert werden.

Netzwerke, so die überraschende These von Karafillidis, haben keine Grenzen, sondern sie sind Grenzen. Diese These begründet Karafillidis näher, indem er zuerst die Operation der Grenze bestimmt, diese Operation anhand der Zwei-Seiten-Form von George Spencer-Brown formalisiert und abschliessend die Gleichheit von Grenzen und Netzwerken postuliert. Die typische Operation der Grenze lässt sich nach Karafillidis an der Unterscheidung von Trennung und Verbindung bestimmen, wobei jede Trennung immer auch verbindet und jede Verbindung immer auch trennt.

An diese Unterscheidung anschliessend, schlägt Karafillidis vor, die Operation der Grenze – im Sinne von Spencer-Brown – als Form von Kopplung und Entkopplung zu bestimmen. «Ausgehend von dieser Unterscheidung», so Karafillidis, «lässt sich nun jedes interessierende Phänomen und jeder Untersuchungsgegenstand im Hinblick auf seine Grenze beobachten, und zwar auch dann, wenn die entsprechende Grenze gerade nicht offensichtlich ist oder nicht thematisiert wird» (2009: 8). Der hier verwendete Formbegriff von Spencer-Brown zeichnet sich durch verschiedene Eigentümlichkeiten aus. Die wichtigsten sind: Eine Unterscheidung wie Kopplung und Entkopplung ist immer das Produkt einer Beobachtung eines Beobachters. Die von Beobachter getroffene Unterscheidung trennt zwar die Beobachtung in zwei Seiten (Kopplung/Entkopplung), verweist aber gleichzeitig auf deren untrennbaren Zusammenhang. Mit dem Treffen einer Unterscheidung führt der Beobachter eine Grenze ein und bezeichnet jeweils eine Seite dieser Grenze, zum Beispiel Kopplung oder Entkopplung. Würde er gleichzeig beide Seiten bezeichnen, wäre die Unterscheidung sinnlos. Die Grenze der Unterscheidung selbst ist grundsätzlich unbestimmt. Erst der Beobachter bestimmt die eine oder die andere Seite. Und diese Bestimmung kann sich von Beobachter zu Beobachter und von Zeit zu Zeit ändern. Bezeichnet nun der Beobachter mit der Unterscheidung Kopplung und Entkopplung die Form einer sozialen Grenze, so hat er nur die Seite mit der Entkopplung im Blick.

Die gleiche Formalisierung wendet nun Karafillidis unter Bezugnahme auf die Arbeiten von White auf Netzwerke an. Gemäss White operieren auch Netzwerke mit der Unterscheidung Kopplung und Entkopplung. Der entscheidende Punkt liegt aber darin, dass der Beobachter beim Bezeichnen eines sozialen Netzwerkes mit dieser Unterscheidung die Seite der Kopplung in Blick nimmt.

«Ein Netzwerk», so erklärt Karafillidis, «ist ein fortlaufender, unabschliessbarer Prozess von Kopplung und Entkopplung in einem zunächst unbestimmten, aber in diesem Prozess bestimmbaren Kontext (die unmarkierte Aussenseite der Form). Das heisst jede Kopplung kann nur im Kontext von Entkopplungen vorgenommen werden und ist nur so möglich und jede Entkopplung setzt Kopplung voraus, um überhaupt Sinn zumachen und durchgeführt werden zu können» (2009: 21).

Mit der Formalisierung von sozialen Grenzen und sozialen Netzwerken hat Karafillidis aufgezeigt, dass Grenzen und Netzwerken die gleiche Unterscheidung zugrunde liegen. Der Unterschied, der einen Unterschied macht, ist die Perspektive des Beobachters: Beobachtet er Kopplungen (Beziehungen, Bindungen, Inklusion), dann sieht er Netzwerke; Beobachtet er Entkopplungen (Unbestimmtheit, Exklusion), dann sieht er Grenzen.

Was haben wir nun bezüglich die Frage nach dem Verhältnis von Systemen und Netzwerken gewonnen? Karafillidis selbst sieht seine bisherige Forschung nicht als Antwort auf dieser Frage, sondern als Ausgangspunkt für weiter Beobachtungen: «Das Problem der Grenze (oder allgemeiner: das Problem der Formen)», so Karafillidis, «erweist sich somit auch als entscheidender Artikulationspunkt von System und Netzwerk. Will man etwas über die Reproduktion einer Grenze wissen, ist es ratsam, auf die Systemtheorie zurückzugreifen […], will man hingegen eine Grenze als Grenze erkunden, ist die Netzwerktheorie massgebend» (2009: 26).

Und er ergänzt: «Eine Kombination der Einsichten von Netzwerk- und Systemtheorie ist nicht in Form von Analogien zu leisten. Gerade in Bezug auf Grenzen ist es besonders wichtig, Systeme und Netzwerke strikt voneinander zu unterscheiden […] Es wird daher ein Kombinations- und Vergleichsgesichtspunkt gebraucht, der eine wechselseitige Generalisierungs- und Respezifikationsbewegung in Gang setzen kann […] Wenn eine solche Kombination von Netzwerk- und Systemtheorie über das Problem der Grenze gelingt, lässt sich auch Luhmanns Vermutung wieder aufgreifen, dass Grenzen weder zum System noch zur Umwelt gehören, sondern etwas Drittes sind (Luhmann 1984: 53f.)» (ebd.: 26)

Luhmann schreibt an besagter Stelle: «Grenzen können für diese Funktion des Trennens und Verbindens als besondere Einrichtungen ausdifferenziert werden. Sie nehmen dann genau diese Funktion durch spezifische Selektionsleistungen wahr […] Beim abstrakten Grenzbegriff, beim Begriff einer blossen Differenz zwischen System und Umwelt, kann man nicht entscheiden, ob die Grenze zum System oder zur Umwelt gehört. Die Differenz selbst ist, logisch gesehen, etwas Drittes» (2018: 53).

^ ^ ^

Mit einer viel beachteten, dreibändigen Studie prägte Manuel Castells in der zweiten Hälfte der 1990er-Jahre die Auffassung der Weltgesellschaft als Netzwerkgesellschaft. In seinem 2009 erschienenen Buch «Communication Power» hat er seine Analyse weitergeführt mit Blick auf die spezifischen sozialen Strukturen der Netzwerkgesellschaft sowie auf Aspekte der Macht (Medienimperien) und Gegenmacht (Soziale Bewegungen).

˅ Macht und Strukturen

Castells unterscheidet in der Netzwerkgesellschaft vier Formen von Macht (2009: 42ff).

Vernetzungsmacht («Networking Power»)

Vernetzungsmacht bezieht sich auf Akteure und Organisationen, die durch spezifische Netzwerke in die globale Netzwerkgesellschaft eingebunden sind, und ihre Macht gegenüber Individuen und Kollektiven, die von der globalen Netzwerkgesellschaft ausgeschlossen sind, ausüben. Diese Form der Macht funktioniert auf Basis von Exklusion und Inklusion.

Netzwerkmacht («Network Power»)

Netzwerkmacht beruht auf den Standards (Kommunikationsprotokollen), die sich durch die Koordination sozialer Interaktion in Netzwerken ergeben. Diese Form der Macht funktioniert nicht auf Basis von Exklusion, sondern durch die Auferlegung von Regeln für die Inklusion.

Vernetzte Macht («Networked Power»)

Vernetzte Macht ist die Macht von Akteuren über andere Akteure in einem Netzwerk. Jedes Netzwerk definiert seine eigenen Machtverhältnisse in Abhängigkeit von seinem programmierten Ziel.

Netzwerk konstituierende Macht («Network-Making Power»)

Netzwerk konstituierende Macht beruht einerseits auf der Macht, bestimmte Netzwerke zu etablieren und gemäss den eigenen Interessen und Werten zu programmieren. Und sie beruht andererseits auf der Macht, verschiedene Netzwerke miteinander zu verbinden und ihre Zusammenarbeit zu gewährleisten, indem sie gemeinsame Ziele verfolgen, Ressourcen bündeln und gleichzeitig die Konkurrenz anderer Netzwerke abwehren, indem sie eine strategische Zusammenarbeit eingehen.

^ ^ ^

Castells weist in seiner Analyse darauf hin, dass Netzwerke das Grundmuster des Lebens seien und schon immer das Zentrum sozialer Interaktion sowie der Herstellung von Bedeutung bildeten (2009: 21ff). Historisch betrachtet, hat sich Gesellschaft allerdings immer zentralistisch und hierarchisch organisiert. Die Dominanz dieser Organisationsform gegenüber horizontalen Netzwerken war materiellen Grenzen geschuldet. Grenzen, die vor allem mit der Verfügbarkeit von Technologie zu tun hatten. Erst mit dem Aufkommen leistungsfähiger, effizienter und flexibler Kommunikationstechnologien, so die Hypothese von Castells, sei es horizontalen Netzwerken gelungen, diese Grenzen zu überwinden.